MOLLY HATCHET - DISQUE A DISQUE (ET UN PETIT PEU PLUS…)

Chef de file de la deuxième vague du rock sudiste survenue à la fin des années soixante dix, ce groupe n’a peut-être pas conservé sa notoriété des débuts mais il n’en a pas moins laissé des témoignages évidents de son talent et de son originalité musicale.

Cet article va donc tenter de raconter l’incroyable saga de Molly Hatchet au travers de sa production discographique et de mettre en lumière, si besoin était, son empreinte indélébile dans le monde de la musique.

Bon, vous êtes prêts ? Prêts pour une histoire de réussite fulgurante et d’excès en tous genres ? Prêts pour une aventure pleine de guitares hurlantes et d’amplis poussés à fond ? Vous avez fait des provisions de nourriture et de breuvages divers ? Bien, on peut commencer.

LES DEBUTS

En 1977, l’automne n’a pas fait tomber que des feuilles. Un géant de la musique, de réputation internationale, a connu une fin tragique. Lynyrd Skynyrd, groupe mythique s’il en fut, a rendu son tablier pour cause d’accident d’avion et a laissé un vide immense dans le monde du rock n’ roll. Cependant, son leader charismatique Ronnie Van Zant a quand même eu le temps de commencer la pré-production du disque d’un combo issu lui aussi de Jacksonville. Il s’agit d’une petite bande de chevelus emmenée par un guitariste teigneux du nom de Dave Hlubek. Ce dernier a réuni au fil des années quelques musicos prometteurs des environs. Il commence avec le gratteux Steve Holland, croisé dans un magasin de musique. Il recrute ensuite Banner Thomas (basse) et Bruce Crump (batterie) qu’il a côtoyés dans différents groupes. Puis Duane Roland rejoint l’aventure. Duane et Dave ont déjà entendu parler l’un de l’autre, chacun traînant une réputation d’as de la six-cordes, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Duane se pointe un soir dans le bar où se produit le groupe, curieux de voir ce fameux Dave Hlubek dont on lui a tant vanté les mérites. Il arrive en pleine reprise de « The south’s gonna do it again » de Charlie Daniels. Se doutant de qui il s’agit, Dave change alors les paroles et, au lieu de citer Dickey Betts, il chante « and Duane Roland picking on that red guitar » pour impressionner Duane. Dave lui propose ensuite de monter sur scène et les deux guitaristes croisent le fer. Après quelques morceaux, Duane est engagé.

Quant au chanteur Danny Joe Brown, d’après Dave Hlubek, voilà comment s’est passée leur rencontre. Un jour, pendant une pause entre deux sets, Dave voit un grand gaillard se planter devant lui et lui déclarer : « T’es un fameux guitariste mais tu ne sais pas chanter ! ». Surpris, Dave lui rétorque : « Ah oui ? Et t’es qui ? ». Danny Joe lui répond alors : « Tu n’as jamais entendu parler de moi mais je suis ton prochain chanteur ! ». Bluffé par tant d’assurance, Dave lui donne rendez-vous la semaine suivante afin d’assurer quelques titres au cours du show et de prouver qu’il est bien ce qu’il prétend être.

Quand Danny Joe Brown pénètre dans le bar le soir fatidique, il déclenche immédiatement le respect chez les mecs et fait saliver les nanas (selon les propres paroles de Dave Hlubek : « ce soir là, il n’y avait pas une seule petite culotte de sèche dans toute la salle »). Sur scène, il chante plusieurs morceaux, dont « Gimme Three Steps » de Lynyrd Skynyrd, et il est aussitôt engagé. La bande au complet peut donc écumer tous les honky tonks de Jacksonville.

Ce qui nous ramène à Ronnie Van Zant car les musiciens de cette cité industrielle, qu’ils jouissent d’une réputation internationale ou simplement locale, sont issus des mêmes quartiers populaires et se connaissent tous depuis leur enfance ou leur adolescence. Ronnie a déjà croisé Dave Hlubek et ses potes par le passé et c’est donc tout naturellement qu’il leur propose d’enregistrer quelques démos. MCA lui ayant octroyé une somme confortable pour produire deux artistes, Ronnie va s’occuper d’une chanteuse de « country music » et de ces allumés de Jacksonville dont le style « rentre-dedans » lui plaît bien. Après l’enregistrement de quelques démos, il leur promet la finalisation d’un album après la tournée de Lynyrd Skynyrd mais le sort va en décider autrement.

Maudit soit ce jour d’octobre qui a vu tant de talent s’écraser dans la boue d’un marais puant !

MOLLY HATCHET (1978)

La relève sera donc assurée par six mecs à la mine patibulaire répondant au doux nom de « Molly la Hachette » (une prostituée officiant à Salem, au 17ème siècle, qui avait pour fâcheuse habitude de décapiter ses amants à l’aide de ce délicieux instrument). Ces desperados reprennent la formule originale et gagnante de leur mentor, à savoir trois guitaristes solistes de front. Cependant, la comparaison doit s’arrêter là. Certes, les nostalgiques et les grincheux les qualifieront d’imitateurs du grand Skynyrd (sur scène, ils reprennent « T for Texas » et « Bounty Hunter » ressemble à un « Double Trouble » accéléré). Oui, ils s’inspirent de ce « southern boogie » développé par la bande à Ronnie mais ils y incorporent une coloration hard rock tout à fait nouvelle.

Ajoutez à cela la hargne propre aux musiciens de Jacksonville (cette ville est très difficile à vivre) et le tour est joué. Signalons également que les musiciens de Molly Hatchet ont enregistré leurs premières démos avec le matériel de Lynyrd Skynyrd, mis à disposition par Ronnie lui-même, ce qui peut jouer sur la similitude sonore.

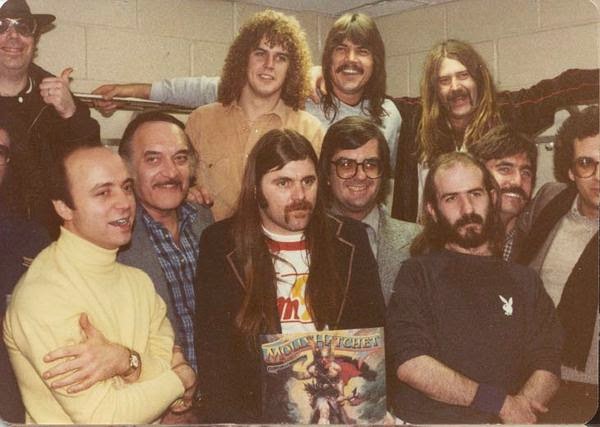

Le premier album de Molly Hatchet sort le 28 août 1978, le jour de l’anniversaire de Dave Hlubek. Un joli cadeau !

La pochette donne le ton d’emblée avec une peinture signée Frazetta. Un guerrier médiéval juché sur un cheval noir vous fixe de ses yeux rouges en tenant une hache ensanglantée. Un vautour plane dans le ciel, indice indiquant que la Mort accompagne ce sombre cavalier. Loin d’être idiot, l’oiseau a bien compris qu’il doit suivre ce personnage lugubre s’il veut bouffer. Ce tableau inquiétant est couronné par une bannière au nom du groupe. Tout de suite, ça frappe l’imagination.

L’envers de la pochette n’est pas plus rassurant avec la photo des membres du gang. Des sales gueules de mecs qui ont passé leur jeunesse dans la rue et qui ne sont pas là pour rigoler. Et Danny Joe Brown qui porte un T shirt sur lequel est inscrit « Redneck power ». Ça promet !

En ce qui concerne la musique, ça dépote méchant. Des guitares chromées et tranchantes comme des rasoirs, harmonisées comme seuls les sudistes savent le faire. Un tempo d’acier, une basse ronflante et une batterie sèche et percutante. Et la voix de Danny Joe Brown, décapée au whisky, qui peut se comparer à un grognement mélodieux gorgé de feeling (le chanteur expliquera dans une interview qu’il s’est forgé la voix en gueulant quand il jouait au football américain). Ça fait mal et ça prend aux tripes, avec des paroles saignantes à souhait (même si on est loin de la poésie de Ronnie Van Zant).

« Bounty Hunter », à la limite du hard rock, raconte les joies du métier de chasseur de primes et annonce à l’auditeur abasourdi qu’on peut faire sauter la tête d’un type pour cinq cents dollars. La fierté sudiste apparaît dans toute sa splendeur sur « Gator Country » qui vante la beauté de la Floride (état d’origine du combo). Nos hors-la-loi en profitent pour égratigner gentiment au passage les autres états du Sud tout en citant en même temps les grands rockers qui en sont issus. Un bel hommage déguisé avec une folle cavalcade de guitares. Dave Hlubek a déclaré un jour dans une interview que, sur ce titre, c’est Ronnie Van Zant lui-même qui siffle avant les solos… mais comment savoir ?

Duane Roland a également fourni une autre anecdote à propos de cette chanson.

Une des phrases du couplet parlant de l’Alabama se décline ainsi : « Skynyrd says it’s a real sweet home, but it ain’t nothing to me » (« Skynyrd dit que c’est vraiment un doux foyer mais ce n’est rien pour moi »). Pour ne pas heurter Ronnie Van Zant, les mecs d’Hatchet auraient changé les paroles en « and it’s okay by me » (« et c’est okay pour moi »). Ronnie les aurait alors traités de tapettes et leur aurait ordonné de laisser le couplet d’origine. Une belle histoire bien évidemment invérifiable.

Avec le swinguant « Big Apple », les gars de Molly Hatchet préviennent New York qu’il faudra compter avec ces « mauvais garçons du Sud ». « The Creeper » possède cette rythmique hypnotique inhérente au southern rock, « Trust Your Old Friend » balance à mort et les guitares lacèrent sans pitié les autres titres.

Et puis, la reprise de « Dreams I’ll Never See » de Gregg Allman scintille de mille feux avec un tempo plus accéléré et une envolée de guitare d’anthologie qui révèle tout le talent de Duane Roland. D’ailleurs, une légende urbaine (également soutenue par Bruce Brookshire de Doc Holliday) affirmerait que Duane a joué tous les solos de cet album. Cette histoire n’a jamais été confirmée.

Molly Hatchet a donc frappé fort avec un premier disque agressif, au son carré et compact, qui laisse la part belle aux guitares. Le public ne s’y trompe pas et se rue sur cette galette incendiaire, la propulsant ainsi au rang de disque d’or avec plus d’un million d’exemplaires vendus. Le groupe ouvre pour des pointures (Bob Seger, Reo Speedwagon, UFO) puis passe directement en tête d’affiche.

Le succès est en marche !

FLIRTIN’ WITH DISASTER (1979)

Le deuxième album d’un groupe est toujours attendu au tournant car c’est généralement le plus difficile. Il confirme ou infirme les espoirs placés dans un talent prometteur. Et là, les mecs d’Hatchet ne déçoivent pas et réalisent un vrai coup de maître. Leur rock est encore plus teigneux, leur son encore plus peaufiné et la voix de Danny Joe Brown encore plus rocailleuse. Les solos de guitare pleuvent et les tierces harmonisées fusent.

On peut qualifier pratiquement tous les morceaux de tubes en puissance.

Danny Joe souffle dans son harmonica pour l’intro de « Whiskey Man » (sans doute un titre autobiographique). Cette chanson illustre parfaitement l’originalité du combo qui distille un southern swing efficace avec une rythmique puissante mais en même temps légère, sans jamais tomber dans la lourdeur.

La reprise de « It’s All Over Now » pète des flammes avec des guitares assassines et dévoile la philosophie de ce deuxième disque : ce bon vieux rock n’ roll qui nous donne du bon temps ! « Good Rockin’ » et « Let The Good Times Roll » s’orientent également dans cette voie. L’esprit sudiste plane sur « Gunsmoke » et « Long Time » (avec son superbe solo de guitare wah wah). Le rythmé « One Man’s Pleasure » balance un maximum et « Jukin’ City », qui date en fait de l’enregistrement du premier album, fleure bon la joie de vivre avec un solo né de la patte de Duane Roland (immédiatement reconnaissable car Duane incorpore des gammes mineures dans une ligne de guitare exécutée en mode majeur, comme dans « Big Apple » du premier album).

Et puis « Flirtin’ With Disaster » cartonne à mort avec un riff à la frontière du hard rock et de furieuses guitares à la tierce. Dave Hlubeck déclarera dans une interview que ce titre lui a été inspiré par un accident de voiture dont il a été victime dans la banlieue d’Atlanta. Une belle jeune fille le conduisait pied au plancher vers un studio de télé pour participer à un talk show quand un conducteur malpoli leur a coupé la route. Elle s’est alors écriée : « Ce type flirte avec le désastre ! » (« This guy is flirtin’ with disaster ») juste avant d’emplafonner un portail. Cette expression (et pas la bordée d’injures qui a suivi) inspirera à Dave le titre d’une chanson. Le nom de la demoiselle (Lynn Hyland) figure d’ailleurs dans la pochette intérieure du disque, au chapitre des remerciements. Enfin, l’orgie électrique explose sur « Boogie No More » qui commence comme un boogie graisseux pour s’achever sur un rythme échevelé avec une cascade de six-cordes, une guitare slide qui joue de la tronçonneuse et un final à la tierce qui achève l’auditeur.

Tout cela est emballé dans une pochette signée Frazetta. Un guerrier au regard halluciné, la hache à la main, pénètre dans une grotte malsaine (sans doute l’antre d’un monstre hideux) en marchant sur des ossements humains couverts de toiles d’araignée, sans prêter attention au serpent déroulé à ses pieds. Son casque empiète légèrement sur le logo du groupe, ce qui ajoute un effet encore plus inquiétant à ce tableau morbide.

Les gars de Molly Hatchet ont bien bossé et le public les remercie en se jetant sur cet album d’anthologie qui satisfait les amateurs de rock sudiste, de hard rock ou de rock n’ roll tout court. Avec plus de deux millions d’exemplaires vendus, Molly Hatchet obtient le disque de platine.

Le groupe joue maintenant dans des stades immenses et aligne environ deux cent cinquante concerts durant l’année 1979. Il s’embarque aussi pour l’Europe, partage l’affiche avec les Who à Nuremberg et joue même en France, au Théâtre de l’Empire dans le cadre de l’émission Chorus (la salle leur a sans doute parue bien petite).

Les mecs d’Hatchet vivent un rêve éveillé. Ils ont atteint le sommet, font partie des vedettes et leurs poches se remplissent d’une rivière de pognon. Tout semble aller pour le mieux. Malheureusement, un grand succès amène de grands excès.

BEATIN’ THE ODDS (1980)

La gloire est une épée à double tranchant : elle vous embellit l’existence mais elle peut aussi se retourner contre vous. Devenus des stars, les membres de Molly Hatchet se vautrent sans retenue dans cette vie nouvelle pour eux.

La démesure fait loi. Un peu normal quand on a été privé de tout pendant un certain temps. D’après Duane Roland, quand ils faisaient la tournée des petits clubs avant de signer chez Epic, ils dormaient tous à l’arrière du van avec le matériel et ils avaient bien souvent du mal à se remplir l’estomac. Il racontera d’ailleurs une anecdote intéressante à ce sujet. Un jour qu’ils crèvent particulièrement de faim, ils s’arrêtent devant un drugstore. Dave Hlubek va voir le patron et lui explique sans détours que ses potes et lui sont affamés mais n’ont pas une thune. Par contre, s’il veut bien leur faire crédit, ils le rembourseront dès que possible. Contre toute attente, le gars accepte (mais avait-il vraiment le choix devant ces six gaillards hirsutes ?). La semaine suivante, Duane s’assurera qu’un chèque soit bien envoyé au propriétaire de la boutique. Une belle histoire de la route.

Maintenant qu’ils ont de l’argent, nos musiciens se rattrapent. C’est sans doute à cette époque que Dave Hlubek commence à fréquenter assidûment Lady Cocaïne et que Steve Holland arrose ses cornflakes avec de la bière en guise de petit-déjeuner (ces détails sortiront de la bouche même des intéressés lors d’interviews réalisées des décennies plus tard).

Danny Joe Brown succombe le premier à ce mode de vie très rock n’ roll. Lors de la tournée « Flirtin’ With Disaster », les médecins le diagnostiquent alcoolique et diabétique. Le chanteur a toujours eu les faveurs du public et, à la fin des shows, les fans veulent souvent lui payer un coup à boire ou lui offrent des bouteilles de Jack Daniel’s. Ne voulant pas les décevoir, Danny Joe accepte de bon cœur, d’autant plus qu’il ne crache pas dessus. Or, la combinaison whisky-diabète peut se révéler mortelle et le père Danny Joe doit ménager sa santé.

De plus, une mésentente survient entre Danny Joe Brown et Dave Hlubek, chacun revendiquant le statut d’unique vedette pour laquelle les spectateurs se déplacent. La tension est à son comble et Danny Joe se barre.

C’est la catastrophe : Molly Hatchet se retrouve sans chanteur !

Les musiciens demandent alors à leur manager, Pat Armstrong, s’il ne connaîtrait pas un remplaçant éventuel. Le nom de Jimmy Farrar est avancé. Quand ce dernier décroche son téléphone, il entend un type lui annoncer : « C’est Dave Hlubek de Molly Hatchet ! ». La légende voudrait qu’il ait demandé : « Molly qui ? ». Cependant, d’après Dave, le chanteur connaissait fort bien le groupe et semblait fortement intéressé.

Jimmy leur déclare qu’il peut chanter tous leurs morceaux mais il les prévient aussi qu’il est extrêmement moche. C’est d’ailleurs ce que chuchotera Steve Holland à ses copains en le voyant débarquer pour la première fois aux répétitions. Il faut dire que ce géant (qui pèse largement plus d’un quintal et dont le visage semble taillé à coups de couteau de chasse) ne laisse guère indifférent.

Vocalement, son timbre sonne plus clair et son registre est plus étendu que son prédécesseur. Ces atouts vont lui permettre de suivre sans problème l’orientation plus heavy du groupe. En effet, avec « Beatin’ The Odds », Molly Hatchet va ajouter encore un peu plus de hard rock dans sa musique.

En plus, grande première dans le petit monde du rock sudiste, les guitaristes poilus Dave Hlubek et Duane Roland vont signer un partenariat avec la firme Hamer qui, bien que débutante, fabrique des instruments révolutionnaires. De son côté, Steve Holland tombe amoureux des Fender Stratocaster.

Nouveau chanteur, nouvelles guitares, nouveau son et nouvelles compositions.

Tout cela va déstabiliser les fans de la première heure.

Pourtant, cet album cartonne bien et possède ses moments forts. On subit un pilonnage en règle avec « Beatin’ The Odds » et sa rythmique infernale. Sur « Double Talker », les guitares taillent dans le vif et découpent des solos comme un boucher tranche des steaks. Les solos à la tierce de « Penthouse Pauper » sont bien envoyés et l’esprit Hatchet explose sur « Sailor » (qui commence en bon vieux rock puis qui s’accélère pour un beau duel de six-cordes). « Dead And Gone » (qui parle de la drogue) et « Few And Far Between » tapent correctement et laissent les gratteux s’exprimer. Et puis, pour la première fois de son histoire, le groupe propose une ballade, « The Rambler ». Enfin, une ballade… sur les couplets peut-être, mais les breaks de guitare sont plutôt costauds. Quoiqu’il en soit, c’est un titre superbe sur lequel la voix de Jimmy Farrar révèle toute son ampleur. Seuls « Poison Pen » (qui dénonce les commérages des journalistes) et « Get Her Back » semblent manquer d’inspiration et font remplissage.

Frazetta signe encore une sublime pochette avec un guerrier à cheval volant dans les airs et se jetant sur une horde ennemie composée de soldats, d’hommes-bêtes et de squelettes.

Bien sûr, le son d’origine est devenu plus lourd et s’éloigne de l’ambiance sudiste. Dave Hlubek a d’ailleurs souvent clamé que Molly Hatchet n’appartenait pas au courant du rock sudiste à proprement parler mais était plutôt un groupe de métal venant du Sud (« metal band from the South »). Mais tenait-il déjà ce discours à cette époque ? Pas sûr.

Et puis, les fans de base sont déroutés par le nouveau chanteur et réclament en force Danny Joe Brown (d’après Dave Hlubek, Jimmy Farrar aurait fait face à des jets de chaises, de canettes et d’autres projectiles lors de son premier concert avec le groupe ; cependant, cette anecdote n’a jamais été confirmée).

Le disque se teinte quand même d’or avec plus d’un million d’exemplaires vendus mais ne renoue pas avec le succès triomphal de « Flirtin’ With Disaster ».

Il est vrai que quand on est monté aussi haut, bien souvent on ne peut que redescendre. Les gars de Molly Hatchet vont malheureusement le comprendre à leurs dépens l’année suivante.

TAKE NO PRISONERS (1981)

Même si l’album précédent n’a pas eu le succès escompté, le groupe continue de tourner intensivement et remplit toujours les stades. Cependant, la direction d’Epic Records commence à s’inquiéter sérieusement. Et ce ne sont pas les ventes du nouveau disque qui vont la rassurer car, ce coup là, Molly Hatchet connaît un échec cuisant avec cette galette.

Déjà, la pochette laisse perplexe. Frazetta a été viré pour des raisons financières, ses prix ayant triplé. D’après Dave Hlubek, l’artiste aurait justifié cette augmentation en affirmant avoir largement contribué au succès de Molly Hatchet grâce à ses dessins. Le groupe lui aurait alors répondu qu’on n’a jamais entendu une pochette de disque passer en radio. Son remplaçant, Boris Vallejo, représente les musiciens comme des héros des temps anciens, musclés et bronzés, chevauchant un dragon. Même Jimmy Farrar a perdu son bide et Dave Hlubek confiera (bien plus tard) avoir gratifié le peintre d’une prime supplémentaire pour donner l’impression que son slip en fourrure abrite un sexe énorme. Le mauvais goût s’étale dans toute sa splendeur !

Quant à la musique si particulière de Molly Hatchet, une production et un mixage malhabiles la transforment en hard rock banal (mais peut-être était-ce intentionnel). Pourtant, ce disque contient quelques bons morceaux comme le rock « Bloody Reunion » et « Respect Me In The Morning » avec son duo entre Jimmy Farrar et « Baby Jean » Kennedy, la chanteuse de Mother’s Finest. « Lady Luck » et la ballade pop « Power Play » ne se défendent pas mal non plus, et « Dead Giveaway » cartonne dangereusement. Mais « Loss Of Control » et « Don’t Mess Around », empruntant la voie du hard rock, ne font pas des étincelles tout comme « All Mine » et « Don’t Leave Me Lonely » qui laissent l’auditeur sur sa faim. Quant à la reprise de « Long Tall Sally », elle n’ajoute rien de plus, Cactus ayant proposé une version bien supérieure dix ans auparavant.

Le son général est trop compressé et les guitares sonnent trop métalliques. Pourtant, un mixage différent aurait pu conférer une toute autre dimension à certains titres. L’ensemble donne une impression de bâclage. Lors d’interviews ultérieures, Dave Hlubek avouera qu’il a peut-être été un peu feignant au niveau de la composition des morceaux, tout comme ses collègues d’ailleurs.

Les critiques descendront majoritairement le disque, à part le magazine anglais Kerrang qui voit là le meilleur album du groupe et un entrefilet dans une publication spécialisée française (il n’y en a pas beaucoup à l’époque) qui assure que l’« on croirait que Ted Nugent est aux commandes ». C’est la dégringolade !

Comme si cela ne suffisait pas, le bassiste Banner Thomas quitte l’aventure en pleine tournée promotionnelle et est remplacé par Riff West.

Le succès ne leur souriant plus, les mecs d’Hatchet réalisent qu’ils doivent corriger la trajectoire s’ils ne veulent pas se prendre le mur de plein fouet.

Pour ça, il n’y a pas trente six solutions.

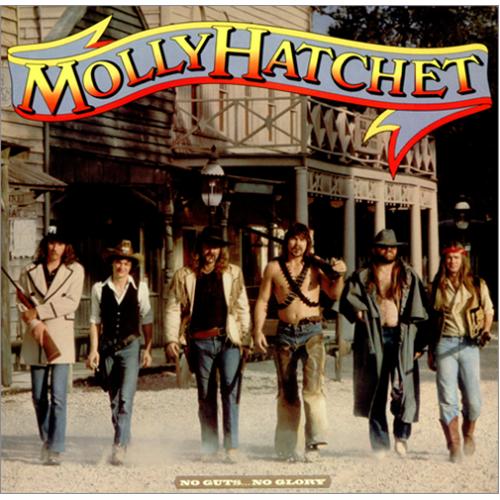

NO GUTS… NO GLORY (1983)

Pas mal de choses se sont passées depuis la consécration de « Flirtin’ With Disaster » qui a propulsé Molly Hatchet au sommet.

Danny Joe Brown a entamé une carrière solo et a sorti un album en 1981, enregistré aux Bahamas (certaines mauvaises langues prétendent qu’il aurait dépensé une bonne partie de l’avance octroyée par Epic en faisant la bringue là-bas). Le disque, pourtant très bon, n’a rencontré qu’un succès d’estime et n’a pas comblé les espérances du chanteur.

Ses anciens complices, quant à eux, se sont vautrés avec leur quatrième album et ont rapidement descendu l’échelle de la réussite. Pour ajouter au marasme ambiant, Jimmy Farrar commence à donner des signes de fatigue et peine à suivre le rythme effréné des concerts à répétition. De plus, sa famille lui manque. Bien plus tard, il déclarera qu’il ne supportait plus de ne pas voir grandir ses enfants et racontera une anecdote qui parle d’elle-même. Ayant assisté à la naissance de son deuxième bébé, il a tout juste le temps de le tenir dans ses bras et de le redonner à sa mère. Puis, il prend son sac et repart en tournée. Il ne reverra son gosse que trois mois après.

Près de craquer, Jimmy Farrar prévient donc ses collègues qu’ils vont devoir trouver quelqu’un d’autre.

De chaque côté, ce n’est pas la joie ! Alors, si la mayonnaise ne prend pas séparément, la conclusion devient limpide : le retour de Danny Joe Brown au sein de Molly Hatchet s’impose.

Apparemment, ce serait le directeur d’Epic qui aurait demandé au chanteur de réintégrer le groupe. Et cette conversation aurait eu lieu aux… toilettes, les deux hommes discutant de cet important sujet tout en pissant dans leur urinoir respectif (Danny Joe a toujours juré qu’il s’agissait d’une histoire authentique).

Danny Joe accepte et retrouve ses vieux potes. Les anciens désaccords sont oubliés et tout le monde retrousse ses manches en prévision du nouvel album.

Dans le même temps, le batteur Bruce Crump part tenter sa chance au Canada et il est remplacé par BB Bordan qui officiait chez Mother’s Finest.

N’y allons pas par quatre chemins : la galette née de ces retrouvailles est tout simplement géniale (elle deviendra d’ailleurs un must chez les fans, au même titre que « Flirtin’ With Disaster »).

La pochette rompt avec les habitudes en proposant un remake de la Horde Sauvage. Plus de guerriers barbares mais six hors-la-loi habillés à la mode du Far-West et bardés de flingues. Déjà, ça impose le respect !

Quant à la musique, il s’agit d’une tuerie pure et simple tant au niveau du son qu’au niveau des compositions. Ça cartonne furieusement avec une section rythmique en béton et des guitares féroces, sans doute à cause de la participation de Dave Hlubek et de Duane Roland à la production. Pas un seul morceau « bouche-trou ». « What Does It Matter? », « Ain’t Even Close » et « Under The Gun » sont des joyaux de hard sudiste qui ravagent les oreilles de l’auditeur. Le rock sudiste revient en force avec « Sweet Dixie » (et le triple solo de Dave Hlubek) ainsi qu’avec « On The Prowl » dont l’intro et le solo de slide restent inoubliables. Le mélodique « What’s It Gonna Take » et la ballade country « Kinda Like Love » se défendent bien également. Le groupe n’oublie pas non plus les amateurs de six-cordes avec le splendide instrumental « Both Sides », sur lequel Dru Lombar (de Grinderswitch) ajoute quelques accords. Et puis Molly Hatchet nous livre son chef-d’œuvre avec « Fall Of The Peacemakers » dont les paroles rendent hommage à John Lennon. Le titre commence par une ballade poignante et s’achève en une explosion de guitares, rejoignant ainsi le panthéon des grands morceaux sudistes à l’instar de « Freebird » ou du « Green Grass And High Tides » des Outlaws.

Avec de telles munitions dans ses cartouchières, Miss Molly va pouvoir entamer (en compagnie des Outlaws) une tournée promotionnelle qui passe par l’Europe. Le 14 mars 1983, le gang de Jacksonville ébranle la salle de la Mutualité avec son mur de triple corps Marshall. Ceux qui étaient présents se souviendront toujours de la performance de Danny Joe Brown, de Dave Hlubek jouant l’intro de « Sweet Home Alabama », de la version de plus de dix minutes de « Fall Of The Peacemakers » et de la puissance sonore dégagée par le combo (pour ma part, j’ai subi un sifflement intempestif dans l’oreille gauche pendant trois jours). Aucun doute n’est permis, Molly Hatchet possède une pêche d’enfer.

Cependant, même s’il affiche une forme éblouissante en concert, Danny Joe Brown doit toujours surveiller son diabète. Á ce sujet, une anecdote rapportée par Charlie Hargrett (avec coupures de presse à l’appui) doit être mentionnée.

Le 11 juin 1983, à Kansas City, un show avec Blackfoot et Molly Hatchet doit avoir lieu. Soudainement, en début de soirée, Danny Joe Brown prend un avion en catastrophe pour la Floride avec Duane Roland et Steve Holland. Apparemment, une mauvaise réaction à l’insuline en est la cause (selon d’autres sources, il s’agirait d’un problème d’ordre financier avec le manager Pat Armstrong). Quoiqu’il en soit, Duane et Steve n’auraient pas voulu abandonner Danny Joe et monter sur scène sans lui.

Pour la petite histoire, c’est Blackfoot qui sauvera le concert de Molly Hatchet (réduit à Dave Hlubek, Riff West et BB Bordan qui sont restés sur place), Rickey Medlocke remplaçant Danny Joe Brown au chant et Charlie Hargrett assurant la guitare rythmique. Le lendemain, tout le monde est de retour et le groupe peut poursuivre sa tournée.

Molly Hatchet a donc rassuré ses fans en revenant aux sources de sa musique et en sortant un album de grande classe, salué d’ailleurs par les critiques.

Malheureusement, ce coup de maître ne provoquera pas les retombées escomptées. Passé de mode en ce début des années 80, le rock sudiste de qualité distillé par le groupe ne passionnera pas les foules et les ventes de disques ne suivront pas. Les gars de Molly Hatchet avaient pourtant bien redressé la barre. Dommage !

Il faut se rendre à l’évidence : le public ne se déchaîne plus au son des guitares déversant des solos à rallonge ; les synthés tiennent le haut du pavé. Il va falloir réagir et là, ça va sérieusement se gâter.

THE DEED IS DONE (1984)

Après un disque de la trempe de « No Guts… No Glory », on pouvait raisonnablement penser que Molly Hatchet allait poursuivre dans cette voie.

Malheureusement, cette nouvelle galette va faire passer « Take No Prisoners » pour un chef-d’œuvre. Un nouveau dessinateur, Ezra Tucker, reprend les thèmes auxquels nous avait habitué le groupe (le guerrier, la hache ensanglantée, le vautour) et signe une très belle pochette. Cependant, quand on la retourne, on ressent quelque chose de bizarre, d’indéfinissable.

Déjà, on s’aperçoit tout de suite de l’absence de Steve Holland qui s’est taillé pour préserver sa santé et surtout pour réaliser son vieux rêve secret : vivre sur un bateau et naviguer sur les océans du monde entier. Il est remplacé par John Galvin aux claviers (qui avait joué sur l’album solo de Danny Joe Brown ainsi que sur « No Guts… »). On remarque également le retour de Bruce Crump à la batterie. Ensuite, la dégaine vestimentaire et la coupe de cheveux de certains membres du groupe (Duane Roland, Bruce Crump) trahissent une volonté de suivre la mode et de paraître dans le coup à tout prix. Même Danny Joe est coiffé dans le style « jeune homme propre sur lui ». On commence à être inquiet. On le devient encore plus à l’écoute des premières mesures de « Satisfied Man ». Une batterie mixée en avant avec un maximum de reverb et d’odieux sons de synthétiseur donnent le ton général de l’album : une soupe immonde à la sauce merdico-FM. Doc Holliday, Blackfoot et Point Blank avaient déjà succombé à cette tendance et voilà maintenant que la vieille Molly s’y met.

Á l’époque, nous avons tous crié au scandale et à la trahison tout en nous demandant pourquoi tous ces artistes d’exception avaient pris un tel virage musical. Nous ignorions simplement que les maisons de disques faisaient la loi et que les groupes devaient s’y plier.

La direction d’Epic, fatiguée de voir les ventes de Molly Hatchet chuter, prend le mors aux dents et oblige nos sudistes à composer des titres dans l’air du temps. Elle leur adjoint même des compositeurs chargés de les aider à franchir ce cap décisif. Au final, cela donne un album poussif et navrant qui, par moments, tourne même à la parodie (claviers clinquants à la limite de la new wave et saxophone surprenant). Bon, quelques morceaux demeurent écoutables comme « Heartbreak Radio », « Good Smoke And Whiskey » ou « Straight Shooter » mais ça fait cher les vingt secondes. Seul l’instrumental acoustique « Song For The Children », signé Dave Hlubek, s’en sort sans trop de dommages. C’est vous dire !

Le pire dans tout ça, c’est que tout ce cirque ne regonflera même pas le chiffre des ventes de disques. Molly Hatchet n’a rien gagné et a perdu en crédibilité.

Et ce n’est pas un clip diffusé sur MTV qui y changera quelque chose.

Belle stratégie des dirigeants d’Epic ! Pourquoi les plus nuls tiennent-ils toujours les postes décisionnaires ? Parce qu’il faut faire du fric, mes chers amis.

Quoiqu’il en soit, pour nos « southern boys », ça va de plus en plus mal.

DOUBLE TROUBLE LIVE (1985)

Quand un groupe connaît la panne d’inspiration, quand il doit un album à sa maison de disques ou quand cette dernière ne va pas tarder à le lâcher, un live sort généralement pour combler le vide. Molly Hatchet ne fait pas exception à la règle mais les raisons importent peu, les fans attendant depuis fort longtemps un enregistrement en public officiel de leur groupe favori. Cependant, le son trop propre (car sans doute retouché en studio) ne restitue pas la formidable énergie que le groupe dégage en concert. Et puis, on se demande si certains morceaux n’ont pas subi de re-recordings mais cela fait longtemps qu’un doute demeure à la sortie de n’importe quel album live. Bien entendu, on déplore la présence de quelques morceaux « nouvelle tendance » mais tous les hits du groupe se succèdent pour le plaisir des fans avec de bonnes versions de « Dreams I’ll Never See », « Fall Of The Peacemakers » et « Edge Of Sundown » (tiré de l’album solo de Danny Joe Brown). Molly Hatchet reprend aussi de très belle façon le « Freebird » de Lynyrd Skynyrd avec son propre style. D’après Bruce Crump, certaines bandes ne datent pas d’hier. BB Borden officierait à la batterie sur « Fall Of The Peacemakers » et les trois guitaristes joueraient ensemble sur certains titres. Très intéressant mais difficile à démontrer.

Cet album se révèle sympathique mais ne déclenche pas une émeute, de nombreux fans s’échangeant sous le manteau des copies pirates de pas mal de concerts du groupe depuis des années déjà. Et puis, certains chanceux possèdent le coffret promotionnel de « Flirtin’ With Disaster » et le double album « Beatin’ The Odds », tous deux enrichis de titres réellement live.

Cette remarque permet d’ouvrir une courte parenthèse sur les « live » et autres « bootlegs » de Molly Hatchet. Particulièrement nombreux (ce qui prouve bien la notoriété de ce groupe), tous ces enregistrements sont plus ou moins faciles à dénicher mais on peut y arriver en fouillant sur internet et en fréquentant les conventions de disques de collection.

Notons au passage la sortie officielle en 2000 et 2003 de deux shows d’anthologie datant respectivement de 1979 (avec Danny Joe Brown) et de 1982 (avec Jimmy Farrar). Ah, si nous avions possédé ces concerts à l’époque !

Ce « Double Trouble Live » ne déchaînera donc pas les passions et sera la dernière galette du groupe à sortir de chez Epic. La seconde moitié des années 80 pointe son nez et Molly Hatchet se retrouve sans maison de disques.

LIGHTNING STRIKES TWICE (1989)

Même si Epic Records s’est retiré de l’affaire, Molly Hatchet continue de tourner et se farcit notamment le circuit des campus avec, en prime, d’autres plans douteux dégotés par le manager en titre Pat Armstrong. Il faut bien manger et nos musicos vont continuer tant bien que mal à se produire aux States.

Mais d’autres ennuis vont arriver, amenés par Dave Hlubek qui connaît un gros, un très gros… allez, n’ayons pas peur des mots, un énorme problème de cocaïne.

Ultérieurement, il confessera lui-même qu’à cette époque il ne bosse que deux heures par jour pour assurer le show et qu’il passe le reste du temps à se bourrer le pif de poudre blanche tout en descendant quelques shots de Jack Daniel’s.

Ce mélange détonnant lui joue sur le caractère, ce qui déclenche inévitablement des tensions au sein du groupe. De plus, les vieilles rancœurs opposant Dave et Danny Joe Brown semblent se raviver. Bien sûr, ils se sont déjà heurtés auparavant. Le génial guitariste des Outlaws Hughie Thomasson, parti de nombreuses fois en tournée avec Molly Hatchet entre 1979 et 1983, a déclaré qu’il avait vu à plusieurs reprises les deux hommes en venir aux mains.

Mais là, les limites sont franchies. Dave ne parle pratiquement plus à ses potes et s’isole dans son délire. Il goûte même au crack et finit par ressembler à un mort-vivant qui ne communique plus avec ses amis.

Un enregistrement pirate datant de cette période (indifféremment intitulé « Rock n’ roll Fire » ou « Gods And Knights ») illustre d’ailleurs bien cette ambiance. On y entend Danny Joe nommer Duane Roland à tout bout de champ (« Vas-y, Duane ! », « Allez Duane ! », « Voici un morceau que Duane a écrit ! », « Mesdames et messieurs, Duane Roland ! »). Pas un seul mot sur Dave Hlubek, pourtant bien présent et immédiatement reconnaissable grâce à ses solos qui « ressemblent à des étranglements de chat » (selon Jay Johnson qui a joué avec lui au sein des Southern Rock Allstars).

La situation n’est plus tenable et Dave Hlubek quitte le groupe à la fin de l’année 1986 (selon lui, en janvier 1987).

Avec le départ de son guitariste fondateur et vedette, Molly Hatchet se retrouve une fois de plus dans la panade. Danny Joe Brown demande donc à Bobby Ingram (un copain de longue date qui a joué avec le Danny Joe Brown Band et qui gratte pour le compte de China Sky) de venir les rejoindre. Ce dernier accepte immédiatement et Molly Hatchet peut repartir sur les routes.

Le groupe réussit même à signer un contrat avec Capitol et à sortir un nouvel album en 1989. Après quatre ans de silence discographique (ou cinq ans si on ne compte pas le live), les fans sont impatients mais aussi inquiets, l’affreux « The Deed Is Done » hantant encore toutes les mémoires.

Mais les premières mesures de « Take Miss Lucy Home » rassurent tout le monde, ce morceau tapant du côté de ce bon vieux rock n’ roll tout comme « There Goes The Neighborhood », « Find Somebody New » et « What’s The Story, Old Glory ». La superbe ballade « Goodbye To Love » fait très fort tandis que l’esprit sudiste renaît de ses cendres avec « No Room On The Crew » et surtout le grandiose « I Can’t Be Watching You ». Le moderne mais bluesy « The Big Payback » ne se défend pas mal non plus. Bien sûr, le rock FM pointe le bout de son nez avec « Heart Of My Soul » et « Hide Your Heart » (composé par Paul Stanley de Kiss) mais ces deux titres se laissent quand même gentiment écouter.

Les claviers de John Galvin sont assez présents mais il les utilise à l’ancienne (piano et orgue), ce qui ne dénature pas l’ambiance bien rock des guitares.

On revient de loin ! La vieille Molly connaît encore son boogie sur le bout des doigts.

Le groupe entame une tournée promotionnelle qui passe par l’Europe (ça faisait un bout de temps qu’il n’y avait pas mis les bottes). Le 18 mars 1990, nos sudistes prouvent qu’ils en ont encore dans le ventre en secouant l’Elysée Montmartre avec un show costaud, un son énorme, un Danny Joe Brown en pleine forme et un Duane Roland impérial. Pour ceux qui y étaient, cela reste un sacré souvenir !

Un nouveau souffle semble animer Molly Hatchet qui peut prétendre à une nouvelle carrière. Mais les vieilles gloires du rock sudiste n’intéressent plus grand monde en ce début de décennie 90. Face à un faible chiffre des ventes d’albums, Capitol se sépare de Molly Hatchet. Le groupe n’a pas eu de chance car son nouveau disque serait sorti un ou deux ans plus tard, il aurait pu profiter de l’engouement provoqué par la reformation de Lynyrd Skynyrd (décidément, Hatchet et Skynyrd, c’est une histoire de connexions ratées).

Encore une fois, les ailes du succès n’ont pas effleuré Molly Hatchet. Une fois de plus. Une fois de trop.

COUCHER DE SOLEIL (EPILOGUE)

Molly Hatchet va continuer à courir le cacheton sans aucun soutien extérieur. Le moral des troupes baisse considérablement et un break d’une année est décidé. Bruce Crump et Riff West tentent leur chance dans d’autres projets musicaux et Duane Roland se lance dans la vente d’appareillages informatiques.

Danny Joe Brown porte à bout de bras le squelette de Molly Hatchet, épaulé par Bobby Ingram et John Galvin, avec des sections rythmiques qui durent moins longtemps qu’une bouteille de whisky dans un bar le samedi soir.

Pourtant, la bannière de la vieille Molly s’entête à flotter dans des endroits tous plus improbables les uns que les autres. Á tel point qu’en 1996, le label allemand SPV (qui a signé avec Lynyrd Skynyrd) propose un contrat d’enregistrement au groupe. Enfin une bonne nouvelle ! Malheureusement, la joie de Danny Joe Brown est de courte durée. Il a tout juste le temps de cosigner deux morceaux (« Devil’s Canyon » et « Rolling Thunder ») quand son diabète le rattrape. Une commotion cérébrale le frappe soudainement, le laissant partiellement paralysé. Il lui faudra plusieurs mois pour retrouver un semblant d’autonomie.

Légèrement remis, il désigne comme successeur Phil Mc Cormack (ex-Road Ducks) dont le coffre et le timbre lui permettent d’adopter le style vocal de Danny Joe. L’album « Devil’s Canyon » est enregistré en Allemagne et sort courant 1996. Danny Joe y est crédité mais il ne chante sur aucun titre. Il va passer beaucoup de temps en rééducation sans avoir de nouvelles du groupe.

Lors d’un de ses séjours à l’hôpital, il reçoit un papier officiel lui annonçant que Bobby Ingram a racheté le nom du groupe, devenant ainsi le patron. Fin de l’aventure sans même un mot de son pote. Merci, copain !

En 1999, les anciens de Molly Hatchet se réunissent pour un concert exceptionnel destiné à lever des fonds pour payer les frais médicaux de Danny Joe Brown. Le show est filmé et, à la fin, on peut voir Danny Joe chanter « Flirtin’ With Disaster ». On l’aide à monter sur les planches et on l’assoit sur une chaise. Ses vieux potes l’embrassent et le serrent dans leurs bras. Danny Joe apparaît diminué par la maladie mais rayonnant et heureux de chanter devant un public. Un grand moment d’émotion ! Ce sera la dernière fois que Danny Joe montera sur une scène.

Pas la peine d’entrer dans la polémique concernant le « nouveau » Molly Hatchet qui n’a rien à voir avec la vieille Molly originelle car il ne s’agit pas du tout du même groupe. Signalons simplement que la nouvelle formation a sorti au fil des ans plusieurs albums de bonne facture qui se ressemblent en tous points (quelques titres sudistes, quelques autres plus hard, une belle ballade et une reprise acoustique d’un vieux standard comme « Dreams I’ll Never See », « Fall Of The Peacemakers » ou « Edge Of Sundown »).

Le combo nouvelle version va tourner pendant des années sans aucun membre d’origine. En 2005, Bobby Ingram demande à Dave Hlubek de rejoindre le groupe, sans doute pour ramener un peu de légitimité mais aussi pour contrer le Gator Country Band composé d’anciens mecs d’Hatchet (Duane Roland, Steve Holland, Jimmy Farrar, Riff West, Bruce Crump). Coincé financièrement, bien qu’un paquet de pognon lui soit passé entre les mains au cours de sa vie, Dave accepte.

La nouvelle formation continue de se produire sur scène aux USA et en Europe ainsi que dans certains festivals (comme le Hellfest français en 2012).

Ce n’est pas mal mais c’est sans surprise. Rien de nouveau sous le soleil.

Et rien ne remplacera jamais le Molly Hatchet de la grande époque !

Pendant ce temps, la Mort veille et commence à décimer implacablement les anciens membres du gang Hatchet.

Vaincu par la maladie, Danny Joe Brown s’éteint le 10 mars 2005.

Duane Roland part le rejoindre le 19 juin 2006. Riff West décède fin 2014, suivi de près par Bruce Crump (début 2015). Espérons qu’ils se tapent des « bœufs » de folie par-delà les étoiles.

Jimmy Farrar (qui a subi une légère attaque en 2008 mais qui s’en est sorti sans trop de dégâts) et Banner Thomas (qui a joué avec Big Engine) ne font plus trop parler d’eux.

Reste le bon vieux Dave Hlubek, véritable survivant du rock n’ roll, ancien millionnaire et ancien boss de Molly Hatchet, qui se retrouve salarié d’une entité qu’il a lui-même créée des décennies plus tôt. Toujours debout (mais parfois assis sur une chaise selon son état de santé), il continue d’égrener ses solos si caractéristiques tout en se demandant sans doute comment les choses ont pu lui échapper à ce point.

Belle et triste à la fois, l’histoire de Molly Hatchet rejoint le grand livre du Rock n’ roll qui contient beaucoup d’autres destins brisés. C’est simplement l’histoire de six petits gars du Sud profond qui voulaient vivre de leur musique et qui sont devenus des superstars internationales du jour au lendemain. Ils ont sauté à pieds joints dans cette vie de rêve sans trop réfléchir. Faisant sans doute trop confiance au management qui les entourait, ils n’ont pas pensé à l’avenir. Mais, après tout, c’est ça le rock n’ roll : vivre vite, le pied au plancher, tout en se payant du bon temps et en poussant le son au maximum. Á bien des égards, les mecs d’Hatchet ont été l’incarnation vivante de la « rock n’ roll way of life ». « Flirtin’ with disaster everyday » chantait Danny Joe Brown. Un titre ô combien prémonitoire.

Mais, au-delà de tout ça, une seule chose compte : ces musiciens ont touché des millions de gens en leur apportant du bonheur avec leurs disques brûlants et leurs shows inoubliables. Et en concert, les mecs de Molly Hatchet n’ont jamais triché. Au fond, c’est bien cela l’essentiel.

So long, boys ! Et merci pour tout !

Quelque part, dans un marais de Floride, un alligator appelle… mais plus personne ne lui répond.

Olivier Aubry